みなさんこんにちは。

理学療法士で自身もADHDの診断を受けている私が

「ADHD」と「寝返り」の関係について、専門的な視点からお話しします。

はじめに:なぜADHDの人は睡眠に悩みやすいのか

ADHD(注意欠如・多動性障害)の方の多くが抱える悩みの一つが「睡眠の質」です。実際に、ADHDの約75%が何らかの睡眠障害を併存していると言われています。

そーたろう

そーたろう私も睡眠に悩んだことがありました

私自身もADHDの診断を受けており、理学療法士として患者様のリハビリをする中で、特に気になることがありました。それは、ADHDの患者さんに寝違えや首・肩の痛みを訴える方が多いということです。

担当している患者様の中には、月1回以上の頻度で寝違えを起こしている方もいらっしゃいます。

その方のためにも資料を作成しようと考えて、この記事にまとめることにしました。

ADHDと寝返りの関係性

なぜADHDの人は寝返りが少ないのか?

ADHDの方が寝返りを打ちにくい理由として、以下が考えられます:

1. 過集中による身体の硬直

ADHDの特性の一つである「過集中」。日中の過集中状態が続くと、筋肉が緊張し続け、睡眠中もその緊張が解けにくくなります。

2. 感覚過敏による睡眠の浅さ

音や光、触覚に敏感なADHD当事者は、深い眠りに入りにくく、結果として自然な寝返りのリズムが乱れがちです。

3. 姿勢不良による腹筋の筋力低下

ADHD当事者は集中力の特性により、長時間同じ姿勢を取り続けることが多くあります。

特にデスクワークや勉強中の前かがみ姿勢が続くと、腹筋が弱くなりがちです。

腹筋は寝返りを打つ際の重要な筋肉であり、この筋力低下が寝返りのしづらさに直結します。

4. 睡眠リズムの乱れ

ADHDの方は概日リズム(体内時計)が乱れやすく、質の良い深い睡眠を取りにくい傾向があります。

寝違えのメカニズム

寝違えのよくある原因として**筋肉の阻血**が考えられます。

阻血とは血液がちゃんと流れていない状態です

寝違えが起こる流れ

- 血液がちゃんと流れない

- 酸素がなくて、代謝が悪くなる

- 痛みを出す物質が産生される

- 痛くなる(寝違えの状態)

寝違えが起こりやすい人の特徴

普段から首に負担をかけていることが最大の要因です:

- デスクワークで同じ姿勢が続く

- 手を使う仕事で肩に負担をかけている

- 睡眠中に寝返りをしていない

- 普段の姿勢が猫背で頭が前に出ている

- スマホやパソコンを長時間使用する(ストレートネック)

デスクワークなど肩こりに悩まされている人も当てはまりますね

また、睡眠中に寝返りを打たない人も寝違えしやすい可能性があります。

寝返りを打たない → 同じ姿勢なので首に負担もかかる

無意識下のことなので、なかなか難しいですが、寝返りをしやすい身体作りと環境作りは必要だと思います。

ADHD当事者のための寝違え対策トレーニング

①肩回し

左右の肩に手を触れて、肘を動かすこと意識しながら肩をグルグル回します。

肩甲骨が動くことで、その周囲の筋肉がほぐれてきます。

ポイント: ADHDの方は過集中により肩周りが特に硬くなりがちです。1日3セット、各10回転を目安に行いましょう。

②首周りの筋肉を鍛える(僧帽筋上部のトレーニング)

腕を90度外側に開き、肘を90度曲げます。手のひらは前に向けた状態です。

肩をすくめて、緩めるを繰り返します。

ポイント: ADHDの方は緊張を抜くのが苦手です。力を入れた後の「緩める」動作を意識的に行うことが重要です。

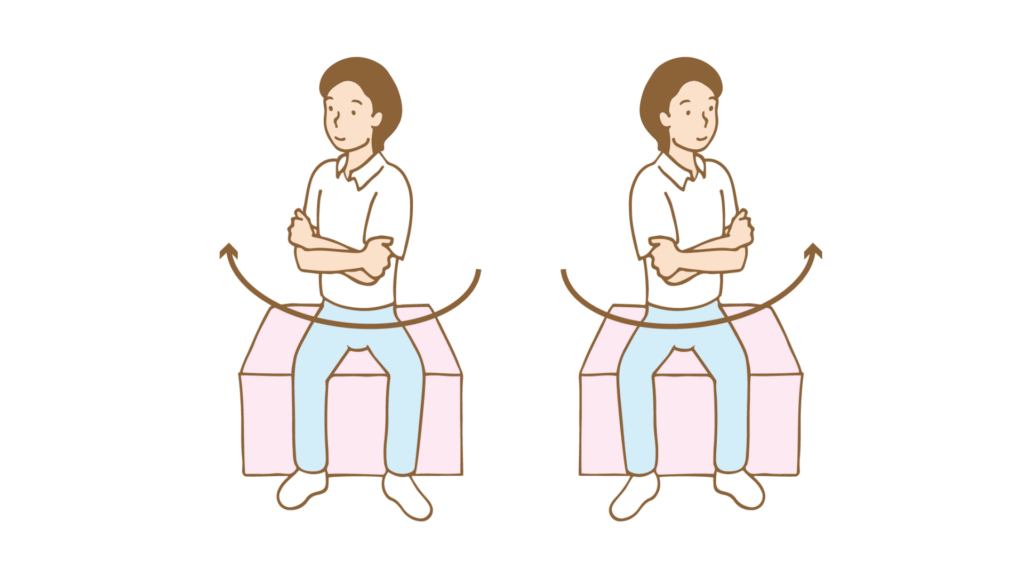

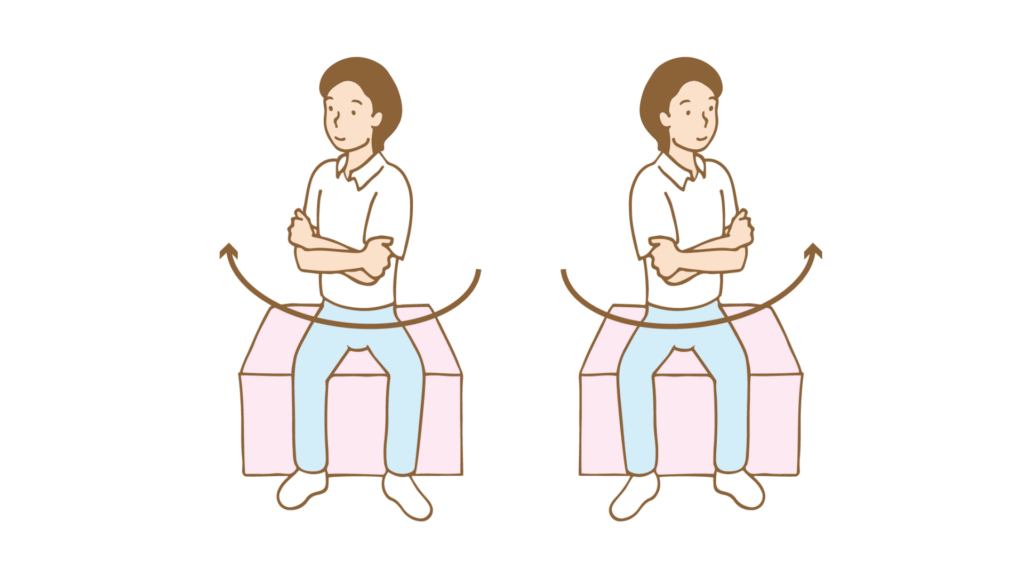

③脇腹(腹斜筋)のトレーニング

椅子に腰掛け、胸の前で手をクロスさせます。足は動かさずに身体を捻ります。脇腹に力が入ることを確認しながら5秒キープ。左右交互に5回ずつ行います。

ポイント: 腹斜筋は寝返りを打つために最も重要な筋肉です。寝返りは身体を回転させる動作であり、腹斜筋がこの回転運動の主動筋となります。ADHD当事者は姿勢不良により腹斜筋が特に弱くなりがちなため、このトレーニングは寝返り改善に直結します。集中力の波があるため、短時間で効果的に行いましょう。

寝返りしやすい環境作り:枕の重要性

トレーニングと同じくらい重要なのが寝具の選び方、特に枕です。

理学療法士として多くの患者さんを診てきた経験から言えるのは、適切な枕選びが寝返りのしやすさを大きく左右するということです。

理想的な枕の条件

1. 適切な高さと硬さ 首のカーブを自然に保ち、寝返りを打ちやすい高さであること

2. 通気性の良さ ADHD当事者は感覚過敏により、暑さや蒸れに敏感な場合があります

3. 安定した支持力 寝返りを打った時に形が崩れず、常に首をしっかりサポートすること

ADHDにもおすすめ:健眠枕

なぜ健眠枕がADHDに適しているのか

1. 寝返りのしやすさを追求した設計 健眠枕は寝返りを打ちやすい形状と高さに設計されており、ADHD当事者が抱えがちな「同一姿勢による首への負担」を軽減できます。

2. 個人に合わせた調整が可能 ADHD当事者は感覚過敏や好みが人それぞれ大きく異なります。健眠枕は高さ調整が可能なため、個人の体型や好みに合わせることができます。

3. 優れた通気性 感覚過敏によりちょっとした不快感も睡眠を妨げるADHD当事者にとって、通気性の良さは重要な要素です。

4. 安定した寝姿勢の維持 質の良い睡眠には、深い眠りと適切な寝返りのバランスが重要です。健眠枕は両方を実現する設計になっています。

理学療法士としての見解

理学療法士として多くの患者さんの首や肩の問題を診てきた経験から、予防の重要性を強く感じています。特にADHDの方の場合、日中のストレスや緊張が睡眠に大きく影響するため、睡眠環境の改善は非常に重要です。

健眠枕のような寝返りのしやすさと寝姿勢を追求した枕は、寝違えの予防だけでなく、睡眠の質向上によるADHD症状の改善にも寄与する可能性があります。

まとめ:質の良い睡眠がADHDの生活を変える

ADHDにとって、質の良い睡眠は症状管理の基本です。

寝返りをしっかり打てる環境を整えることで

- 寝違えや首・肩の痛みの予防

- より深い睡眠の獲得

- 日中の集中力の向上

- ストレス軽減

これらの効果が期待できます。

今すぐできること:

- 毎日のトレーニングで身体をほぐす

- 自分に合った枕を選ぶ

- 睡眠環境を整える

ADHDとして、そして理学療法士として、皆さんの睡眠の質向上をサポートしていきたいと思います。

質の良い睡眠は、自分らしく生きていくための基盤となるはずです。

※寝返りのしやすさと寝姿勢を追求したワンランク上の寝心地を実現する健眠枕の詳細情報やお得な購入方法については、公式サイトをご確認ください。

この記事は理学療法士でありADHDの診断を受けている私の経験と専門知識に基づいて書かれています。個人の症状や状態により効果には個人差があります。重篤な睡眠障害や身体の痛みがある場合は、専門医にご相談ください。

コメント